За несколько месяцев до начала Второй мировой войны в СССР начались работы над тяжелыми танками (СМК и Т-100), предназначенных для уничтожения любых сил противника и способных выдерживать попадания артиллерийских снарядов. Несколько конструкторских бюро в Ленинграде разработали свои проекты. После начала войны работы над танками значительно ускорились. Были представлены несколько проектов сверхтяжелых танков, названных в честь Климента Ворошилова: КВ-3, КВ-4, КВ-5. По своей массе, количеству вооружения и количеству брони танки больше напоминали бронированных мастодонтов.

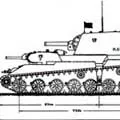

ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК СМК

В середине 30-х годов на вооружение Красной Армии стали поступать тяжелые многобашенные танки Т-35. Танк Т-35 был создан в 1932 году инженерами КБ АВО-5 (фабрика № 185) при ленинградском заводе «Большевик». Одновременно с работами над прототипом Т-35 (общее руководство Н. В. Барыкова, главные конструкторы О. Иванов и Н.В. Цейц) шли работы над другими тяжелыми и сверхтяжелыми танками.

По принятой в то время классификации тяжелыми считались танки, масса которых превышала 30 тонн. В некоторых армиях, например, в вермахте, танки классифицировали по калибру пушки. Тяжелыми в вермахте считались танки, вооруженные пушкой калибра 75 мм и больше.

В главном БК ОАТ в Москве разработали 50-тонный тяжелый танк Т-30 (1930-1932). В «шарашке» БК ОГПУ создали проект 75-тонного танка. Немецкий инженер Э. Гроте, который первоначально руководил АВО-5, кроме экспериментальной машины ТГ-1 (1931 г.) спроектировал тяжелые танки ТГ-3 и ТГ-5. Уже в 1932-1934 годах, в соответствии с первой танковой программой на 1929-32 годы было создано несколько вариантов сверхтяжелого танка Т-39. Отдельные конструкторы и фирмы (итальянская фирма Ansaldo, инженер Э. Гроте, советские инженеры Л.С. Трояков и полковник Ж.Я. Котин) также представили собственные проекты сверхтяжелых танков, но ни один из них не получил воплощения в металле.

После некоторых доработок в 1933 году появились два очередных прототипа Т-35-1 и Т-35-2. Затем всю техническую документацию передали на Харьковский Паровозостроительный Завод (ХПЗ) имени Коминетрна и там в 1934 году начался штучный выпуск первого варианта танка, известного под обозначением Т-35А. Хотя Т-35А еще не вполне отвечал требованиям военных, решением Совета Труда и Обороны (СТО) от 11.08.1933 машину приняли на вооружение РККА. Машину предполагалось выпускать до принятия на вооружение еще более внушительного (с усиленным вооружением и бронированием) сверхтяжелого танка. Кроме того, было предписано продолжить работы по совершенствованию Т-35.

В ходе эксплуатации серийных танков Т-35 в 1935-1937 годах выявились многочисленные недостатки конструкции. Опыт боев в Испании, куда было отправлено около сотни легких танков Т-26, показал, что повсеместное распространение получила противотанковая артиллерия и танкам требовалась более толстая броня. 25 июля 1937 года Правительство поручило конструкторам ХПЗ спроектировать новый вариант Т-35, имевший толщину брони корпуса и башен порядка 45-55 мм. Поскольку работы по совершенствованию Т-35 задерживались, Автобронетанковое управление (АБТУ, прежнее УММ) привлекло к работам инженеров из Ленинградского Кировского Завода (ЛКЗ) и Завода №185 им. С.М. Кирова. В ходе многочисленных совещаний и встреч, состоявшихся в феврале-мае 1938 года в АБТУ, Народном Комиссариате Обороны (НКО) и даже в Кремле с участием высших представителей ЦК ВКП(б) и Совнаркома, были определены тактико-технические характеристики, сроки и другие детали. В итоге появилась «Система бронетанкового вооружения РККА», вошедшая в состав 3-го пятилетнего плана (1938-1942) и утвержденная 7 августа 1938 года в Комитете Обороны при СНК. Новый танк определялся в «Системе» как «гусеничный истребитель/танк прорыва, призванный заменить машины типа Т-28 и Т-35». На основании утвержденного технического задания КБ Н.Ф. Барыкова (Завод № 185) приступил к созданию сверхтяжелого танка Т-100 (Объект 100 — Изделие 100). Одновременно, в специальном конструкторском бюро (СКБ-2) на ЛКЗ, возглавляемом инженером Жозефом Котиным, велись работы над танком СМК (Сергей Миронович Киров). Главным конструктором проекта был инженер А.С. Ермолаев. Первоначальный проект СКБ-2 предусматривал создание тяжелого трехбашенного танка, вооруженного одной 76,2-мм и двумя 45-мм пушками. Толщина брони танка должна была составлять 60 мм, что защищало бы танк от трехдюймовых снарядов. Открытая подвеска была унифицирована с Т-35. Прототип должен был быть готов 1 мая 1939 года. 11 октября 1938 года специальная комиссия оглядела деревянный полномасштабный макет, а 9 декабря 1938 года в Кремле продемонстрировали модель танка. Как вспоминали участники демонстрации, Сталин приказал убрать с танка одну башню с 45-мм пушкой и увеличить толщину брони, а также закрыть бронеэкраном подвеску. Это потребовало практически полностью переработать проект. Кроме двух башен вместо трех танк получил торсионную подвеску. В январе 1939 года на ЛКЗ приступили к строительству двухбашенного прототипа СМК.

30 апреля 1939 года еще не до конца собранный прототип впервые покинул сборочный цех. После того, как прототип был окончательно собран, 25 июля на полигоне в Кубинке его продемонстрировали вместе с другими новыми танками представителям партии, НКО и промышленности. Вскоре после этого начались испытания танка.

Тем временем, 30 ноября 1939 года СССР начал войну с Финляндией. Было решено воспользоваться случаем и испытать во фронтовых условиях многочисленные новые типы вооружения. В начале декабря поступил приказ отправить на фронт прототип СМК. К тому времени танк прошел 1632 км.

Сформировали экипаж, состоявший частью из работников ЛКЗ (механик-водитель В.И. Игнатьев, моторист А.П. Куницын, ответственный за трансмиссию А.Г. Тетерев), а частью из кадровых танкистов. Командиром экипажа назначили старшего лейтенанта Н. Петина (заместитель, лейтенант Могиленко). 13 декабря 1939 года СМК прибыл на фронт и вместе с прототипами Т-100 и KB вошел в состав особой роты тяжелых танков капитана И.И. Колотушкина. Рота входила в состав 91 -го танкового батальона 20-й отдельной бригады тяжелых танков. Действия роты лично контролировал П.К. Ворошилов (сын наркома) и начальник АБТУ, комкор Д.Г. Павлов.

Первый бой танк СМК провел 17 декабря 1939 года в районе Бобошино, около железнодорожной станции Перкияври (в настоящее время Кирилловское). Линия обороны противника, занимаемая 1-м батальоном 15-го пехотного полка, проходила между озером Сумаярви и незамерзающим болотом Мунасуо. На этом участке финны организовали восемь дотов, в том числе два очень мощных: № 4 (называемый финнами «Poppius», а русскими «Великан») и №5 («Miljoona»). За действиями 20-й бригады со специально оборудованного командного пункта следили командующий Северо-Западным Фронтом С.К. Тимошенко, командующий ЛенВО К.А. Мерецков, а также секретарь ленинградского комитета партии А.А. Жданов. На КП также присутствовали начальник АБТУ, комкор Д.Г. Павлов и Ворошилов-младший.

19 декабря, в ходе очередной атаки на финские укрепления на высоте 65,5 под Суммой, танк СМК успешно прошел через полосу финской обороны, но затем подорвался на фугасе и потерял ход. Экипаж покинул поврежденную машину.

Поврежденный СМК простоял на месте два с половиной месяца. Финны предприняли несколько попыток отбуксировать в тыл необычный танк, как они обычно поступали с трофейной советской бронетехникой. Однако у финнов не оказалось под рукой достаточно мощного буксира, кроме того, советская артиллерия постоянно обстреливала этот участок фронта. О попытках финнов обследовать поврежденный танк советской стороной позднее было сложено несколько легенд (например, история о загадочно пропавшем люке механика-водителя), но финские архивы не содержат каких-либо материалов об этом. Немецкая разведка, уже начавшая в то время активно интересоваться Красной Армией, очевидно «проспала» танк, поскольку в распоряжении немцев оказались лишь смутные упоминания о наличии у русских стотонных танков. В официальных документах немецкого Министерства вооружений (Heereswaffenamt), в каталоге D 50/12 «Kermblaetter Fremdegeraet» танк СМК фигурировал а виде модификации Т-35С с номером 752(r). В определителе «Panzer-ErkennungstafeL 2. Die Sovietrussische Panzerwaffe. Anlage zu H. Div.469/2a» помещена сильно заретушированная фотография Т-35, сделанная, по всей вероятности, шведским корреспондентом. Тактико-технические характеристики танка определялись немецкой разведкой очень приблизительно. Например, по немецким данным масса танка составляла 45 тонн, то есть на 10 тонн меньше действительного значения, а габариты, напротив, оказались значительно завышены. Хотя после начала войны с Советским Союзом немцы нигде и никогда не сталкивались с СМК, танки этого типа еще долго фигурировали в разведывательных материалах Гелена, а также в официальных таблицах-определителях. Среди немецких солдат и военных журналистов на протяжении 1941 года еще долго циркулировали слухи о таинственных русских супертанках.

Поврежденный СМК был отбит советскими войсками лишь в декабре 1940 года, когда Красная Армия прорвала линию фронта и заставила финнов начать отступление. 26 февраля танк осмотрел представитель АБТУ А.Ф. Шпитанов. Он осмотрел поврежденное днище и обнаружил отсутствие внутреннего оборудования. В двигательное отделение добраться не удалось, так как танк был засыпан снегом и, возможно, заминирован. В начале марта к танку подошел целый эвакуационный отряд. Отремонтировать танк на месте не представлялось возможным, поэтому машину с большим трудом отбуксировали к железнодорожной станции Перкярви с помощью шести Т-28. Тут выяснилось, что не существует подъемного крана и вагонов, рассчитанных на перевозку столь тяжелой машины. Поэтому танк разобрали (местами даже разрезали) и по частям отправили на ЛКЗ, где от его восстановления отказались. Таким был конец одного из «ленинградских монстров».

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА СМК

Масса 55 тонн, экипаж 7 человек. Габариты: длина 875 см, ширина 336 см, высота 335 см, клиренс 50 см.

Вооружение: 1 76,2-мм пушка Л-11 образца 1939 года со спаренным 7,62-мм пулеметом ДТ и еще один ДТ (первоначально 12,7-мм ДК) в главной башне (круговой сектор обстрела, угол склонения/возвышения -7:+35 град); 1 45-мм пушка образца 1932 года спаренная с пулеметом ДТ во второй башне (сектор обстрела 270 град, угол склонения/возвышения -7:+25 град); 1 курсовой пулемет ДТ. Боекомплект 150 выстрелов калибра 76,2 мм, 300 выстрелов калибра 45 мм, 3969 патронов к пулеметам.

Прицелы и другие оптические приборы: два прицела ПОП, перископ ПТ-1, смотровые щели.

Броня: клепанная, частично сварная из прокатанных и литых плит разной толщины; лоб корпуса 60-40 мм, борта и корма 60 мм, днище 20-30 мм, крыша 20 мм; главная башня той же толщины, малая башня (нет данных).

Двигатель: карбюраторный четырехтактный 12-цилиндровый V-образный жидкостного охлаждения ГАМ-34БТ. Диаметр цилиндров 160 мм, ход поршня 190 мм, объем 45800 куб.см, максимальная мощность 850 л.с. при 1850 об./мин. Топливо: бензин, емкость баков более 1200 л, расход топлива около 600 л на 100 км.

Трансмиссия: главный фрикцион сухой, многодисковый, коробка передач механическая, 5 передач вперед, 1 назад, рулевое управление бортовые фрикционы с ленточными тормозами, бортовые планетарные передачи.

Ходовая часть: независимая торсионная подвеска, 8 пар сдвоенных опорных катков с внутренней амортизацией, 4 пары сдвоенных поддерживающих катков, ведущие колеса сзади, направляющие колеса с механизмом натяжения гусениц спереди. Гусеницы цельнометаллические, одношкворневые, одногребневые, каждая гусеница состояла примерно из 120 траков. Ширина гусеницы 700 мм, шаг 170 мм, опорная длина 585 см, колея 2 70 мм.

Электрооборудование: одножильное, напряжение 12 В.

Связь: радиостанция 71-ТК-3, танкофон ТПУ-6.

Удельная мощность 15,5 л.с./т, максимальная скорость по шоссе 35 км/ч, запас хода по шоссе 220 км, по пересеченной местности 160 км.

Преодоление преград: удельное давление на грунт 0,7 кг/кв.см, склон 30 град., ров около 300 см, брод до 170 см.

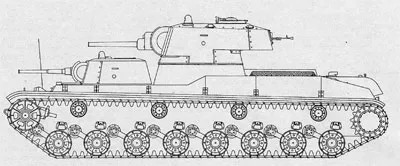

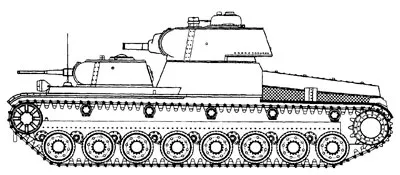

ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-100

На основании техзадания АБТУ конструкторский коллектив Н.В. Барыкова с Завода № 185 приступил к проектированию альтернативного тяжелого танка, получившего название «Объект 100» или Т-100. Как и СМК, танк Т-100 должен был иметь три башни и нести 60-мм броню, защищавшую машину от трехдюймовых снарядов. Вооружение танка состояло из одной 76,2-мм пушки, помещенной в центральной башне и имевшей круговой обстрел, и двух 45-мм пушек, которые находились в башнях второго уровня, имевших ограниченный сектор обстрела. Главным конструктором проекта назначили инженера Е.С. Палея.

10 октября 1938 года, в соответствии с утвержденным графиком работ, специальная комиссия под руководством заместителя начальника АБТУ, военного инженера I ранга Б.М. Коробкова ознакомилась с проектом и утвердила готовый деревянный макет в натуральную величину. Тем временем, 9 декабря 1938 года во время совещания в Кремле Сталин приказал уменьшить количество башен с трех до двух. Барыков начал перерабатывать проект под две башни, что потребовало полностью пересмотреть конструкцию танка.

В итоге танк Т-100 стал весить 58 тонн, толщина брони составляла 60 мм. Броня танка полностью защищала его от бронебойных снарядов 37-мм и 50-мм пушек, а также выдерживала попадания 76-мм снарядов на расстояниях больше 500 м. Танк был вооружен 76,2-мм пушкой Л-10 образца 1938 года, одной 45-мм пушкой и тремя пулеметами калибра 7,62-мм, причем один пулемет монтировали внутри вращавшейся командирской башенки. Ходовая часть танка состояла из обрезиненных опорных катков большого диаметра, независимо подвешенных на рессорах. Подвеску снаружи ничего не закрывало. Поскольку танкового двигателя нужной мощности не нашлось, на танк установили модифицированный самолетный двигатель АМ-34 конструкции А. Микулина, получивший обозначение ГАМ-34БТ. Двигатель оказался не слишком удачным и в дальнейшем танк сильно страдал от различных технических недостатков.

Сборку прототипа начали в январе 1939 года. Бронекорпус и башни изготовили на Ижорском заводе. А. Ветров, бывший в то время полковником, вспоминает: «Вместе с членом военной комиссии Комитета обороны, майором Л.М. Китаевым мы выехали на заводы, где изготавливались опытные экземпляры тяжелых танков СМК и Т-100. Следовало выяснить причины, по которым срывались сроки работ: В просторном экспериментальном цеху нас встретил директор завода и большой энтузиаст своей работы, военинженер I ранга Н.В. Барыков. Прежде всего, нас проводили к почти готовому двухбашенному танку Т-100. Барыков сообщил нам, что правительственное задание по проектированию и сборке танка практически выполнено. Как и виденный нами раньше танк СМК, прототип Т-100 будет вооружен 76-мм и 45-мм пушками и тремя пулеметами. Толщина брони и скорость те же, что у СМК, однако Т-100 весит на 3 тонны больше, чем это предусматривалось техзаданием. Остаток дня мы провели, лично осматривая машину. После KB танк Т-100 казался слишком массивным, по ряду параметров он уступал СМК. О результатах нашей инспекции мы доложили, прежде всего, секретарю городского комитета партии, а после возвращения в Москву — также начальнику АБТУ, комкору Д. Г. Павлову.

1 июля (на месяц позже запланированного срока) Т-100 был полностью готов. В тот же день начались заводские испытания танка. 20 сентября 1939 года танк Т-100 продемонстрировали наркому обороны К.В. Ворошилову, а также представителям оборонной промышленности. Демонстрация проходила на танковом полигоне в Кубинке. Затем последовал новый цикл испытаний, во время которого танк прошел 1400 км. Будущее танка оставалось неясным, хотя все уже понимали, что конкурирующий СМК и совершенно новый однобашенный KB по многим параметрам превосходят его.

В ноябре по результатам сравнительных испытаний средних и тяжелых танков (в том числе СМК и Т-100) Ворошилов, нарком тяжелой промышленности А. Малышев и нарком средней промышленности И. Лихачев отправили в Политбюро ВКП(б) следующее донесение: «советские конструкторы за короткое время достигли впечатляющих результатов, создав танки, которые не имеют себе равных».

В декабре 1939 года Т-100, также как СМК и KB, отправили в Финляндию, где он действовал в составе 1-й роты тяжелых танков 91-го батальона 20-й танковой бригады.

Экипаж танка Т-100 составляли: командир, лейтенант Пётр Астахов, башенные стрелки Артамонов и Козлов, передний стрелок-радист Смирнов (все военные), механик-водитель Дмитрий Плюхин, заместитель механика-водителя Агапий Дрожжин и моторист Иван Капланов (работники Завода № 185).

Иногда в испытаниях участвовал Евгений Рощин, также работник Завода №185. Перед отправкой танка на фронт провели его первую модификацию. Вместо старой пушки Л-10 установили более удачную 76,2-мм пушку Л-11 образца 1939 года, имевшую более длинный ствол и большую начальную скорость снаряда. Одновременно несколько измелилась конфигурация маски пушки, а также сделаны другие изменения.

В первом бою Т-100 участвовал 17 декабря 1939 года вместе с другими прототипами. Бой шел в районе Готиннена. 19 декабря во время прорыва финской обороны под Суммой, танк получил не менее семи попаданий противотанковых снарядов калибра 37-40 мм, однако ни один снаряд не смог пробить броню и, вообще, танк не получил никаких повреждений. Наступающие танки беспрепятственно прошли через позиции финнов, но оказались отсечены от пехоты. Тем временем, СМК наехал на мину и потерял ход. Экипаж Т-100 попытался взять поврежденный танк на буксир, но тщетно. Видя безуспешность попыток, «сотка» подошла вплотную к СМК и прикрывала огнем экипаж, покидавший обездвиженный танк. Аварийный люк на Т-100 открыть не удалось, поэтому семеро танкистов СМК были приняты на борт через люк в меньшей башне. Отстреливаясь из пушек и пулеметов от наседавшей финской пехоты, танк Т-100 двинулся назад. Через несколько сотен метров внезапно заглох двигатель, как выяснилось, сгорело одно магнето. Плюхину и Дрожжину удалось устранить неисправность, и танк пошел дальше, беспрепятствеино вернувшись на исходные позиции. За этот бой члены экипажей обоих танков получили медали, СМК остался стоять среди финских позиций до марта 1940 года, а Т-100 отправили назад в Ленинград для устранения замеченных недостатков и ремонта двигателя. 10 февраля 1942 года машина снова прибыла на фронт. С 22 февраля по 1 марта 1940 года танк снова действовал вместе с прототипом KB в составе 20-й танковой бригады. В ходе второго этапа боев танк прошел 155 км (суммарный пробег 1745 км), а на броне насчитали 14 следов от снарядов.

После заключения перемирия, танк Т-100 снова отправили на завод, где его в очередной раз отремонтировали и заменили двигатель. Планировалось провести полную модернизацию танка. Уже в январе заместитель Ворошилова, командарм Г.И. Кулик приказал установить на танк вместо 76,2-мм пушки 152-мм гаубицу М-10, тяжелые снаряды которой лучше подходили доя уничтожения укреплений и заграждений.* К середине марта создали новую башню, вмещавшую 152-мм гаубицу. Оснащенной такой башней танк должен был получить обозначение Т-100-3. Однако в связи с прекращением войны с Финляндией и принятием на вооружение танка KB-2, комкор Павлов приказал свернуть все дальнейшие работы над танком Т-100 и объявил танк бесперспективным.

В момент начала войны с Германией танк Т-100 стоял на территории ленинградского завода № 174, а в июле 1941 года его отправили на Челябинский Тракторный Завод («танкоград»), где он оставался до конца войны, после чего следы танка теряются.

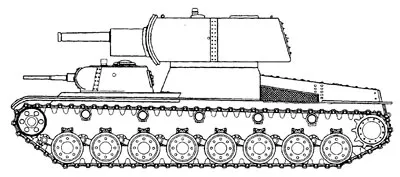

В декабре 1939 года Завод № 185 получил задание Военного Совета Северо-Западного Фронта построить второй экземпляр, представлявший собой специальный саперный танк. Первоначально планировалось, что на шасси Т-100 будет создан мостоукладчик, а также многоцелевой тягач, приспособленный для перевозки саперного оборудования и эвакуации поврежденных танков под огнем противника. Уже первые дни боев в Финляндии показали необходимость иметь в распоряжении машины подобного назначения. В ходе проектирования танка изменилось его назначение и характеристики. По предложению начальника АБТУ было предложено установить на шасси крупнокалиберное орудие (130-152 мм), снаряды которого могли бы эффективно подавлять бетонные укрепления. В результате танк фактически превратился в тяжелую самоходную установку. После предварительных расчетов выбор пал на 130-мм корабельную пушку Б-13, созданную и выпускавшуюся ленинградским заводом «Большевик». Барыков получил одобрение со стороны ВС СЗФ на изменение конструкции. Пушка Б-13 при массе 12,8 тонн (с лафетом и щитком) имела поршневой затвор и ствол длинной 55 калибров. Снаряд массой 33,4 кг развивал начальную скорость 870 м/с, что обеспечивало дальнобойность 25,6 км (139 кабельтовых). Несмотря на выстрелы раздельного заряжания, практическая скорострельность пушки с расчетом 11 номеров составляла 7-8 выстрелов в минуту. На Т-100 планировалось установить специальный танковый вариант пушки Б-1ЗС2, несколько облегченный, поскольку и так масса машины достигала 64 тонны. Самой серьезной проблемой было заряжание пушки. Орудийный расчет состоял из двух наводчиков (каждый из которых наводил пушку в одной плоскости, а один дополнительно исполнял обязанности командира машины) и двух заряжающих, экипаж дополняли механик-водитель и моторист, занимавшие места на посту управления. Чтобы облегчить заряжание пушки в боевом отделении разместили пневматический досыла-тель со складной кареткой. Более легкую гильзу с метательным зарядом досылали вручную. Возимый боекомплект составлял 30 выстрелов.

В январе 1940 года была подготовлена техническая документация на машину Т-100-Х. На Ижорском Заводе заказали один корпус. Ходовую часть с подвеской изготавливали на ЛКЗ. Многие детали танка в ходе подготовке к сборке упрощали и модифицировали. В результате конструкция машины изменилась настолько, что ей стало возможным сменить обозначение с Т-100-Х на T-100-Y (позднее машина стала называться СУ-100Y, поскольку пушка располагалась не в башне, а в неподвижной рубке). Корпус танка доставили с Ижорского завода 24 февраля. 1 марта начали сборку машины. Сборка шла ударными темпами и танк был готов уже 14 марта — два дня спустя после подписания перемирия с Финляндией.

Судьбу машины в 1940-1945 годах точно проследить не удалось. Можно утверждать, что в 1940 году самоходка прошла полный цикл испытаний на полигоне в Кубинке. По данным некоторых авторов машину отправили в Одессу, чтобы использовать ее в ходе намечавшегося воссоединения Молдавии. T-100Y должен был подавлять долговременные укрепления противника огнем прямой наводкой. Поскольку объединение Молдавии прошло гладко, орудие использовали для стрельбы по плавающим целям. Осенью 1941 года орудие использовали в ходе битвы под Москвой. В настоящее время T-100-Y (СУ-100Y) находится в коллекции танкового музея в Кубинке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-100

Масса 58 тонн, экипаж 6 человек. Габариты: длина 838 (850) см, ширина 340 см. высота 342 см, клиренс 45(53) см.

Вооружение: 1 76,2-мм пушка Л-10 образца 1938 года со спаренным 7,62-мм пулеметом ДТ в главной башне (круговой сектор обстрела, угол склонения/возвышения -4+12 град); 1 45-мм пушка образца 1932 года спаренная с пулеметом ДТ во второй башне (сектор обстрела 270 град, угол склонения/возвышения -7+25 град); 1 пулемет ДТ в башенке на крыше главной башни. Боекомплект 150(120) выстрелов калибра 76,2 мм, 300(393) выстрелов калибра 45 мм, 3528 (4284) патронов к пулеметам.

Прицелы и другие оптические приборы: два прицела ПОП, перископ ПТ-1, смотровые щели.

Броня: клепанная из прокатанных и литых плит разной толщины; лоб, борта и корма корпуса 60 мм, днище и крыша 20 мм; главная башня той же толщины, малая башня (нет данных).

Двигатель: карбюраторный четырехтактный 12-цилинд-ровый V-образный жидкостного охлаждения ГАМ-34БТ. Диаметр цилиндров 160 мм, ход поршня 190 мм, объем 45800 куб.см, максимальная мощность 850 л.с. при 1850 об/мин. Топливо: бензин, емкость баков более 1270 л, расход топлива около 600 л на 100 км.

Трансмиссия: главный фрикцион сухой, многодисковый, коробка передач механическая, 5 передач вперед, 1 назад, рулевое управление бортовые фрикционы с ленточными тормозами, бортовые одноступенчатые передачи.

Ходовая часть: независимая подвеска на плоских рессорах, 8 пар сдвоенных опорных катков диаметром 730 мм с резиновым бандажом, 5 пар сдвоенных поддерживающих катков, ведущие колеса сзади, направляющие колеса с механизмом натяжения гусениц спереди. Гусеницы цельнометаллические, одношкворневые, одногребневые, каждая гусеница состояла из 109 траков. Ширина гусеницы 730 мм, шаг 170 мм, опорная длина 620 см.

Электрооборудование: одножильное, напряжение 12-24 В.

Связь: радиостанция 71-ТК-3, танкофои ТПУ-6.

Удельная мощность 15,3 л.с./т, максимальная скорость по шоссе 36-38 км/ч, запас хода по шоссе 200 км, по пересеченной местности 120 км.

Преодоление преград: удельное давление на грунт 0,68 кг/кв.см, склон 42 град, ров около 400 см, стена 120-130 см, брод 100-120 см.

(Материал подготовлен для сайта «Войны XX века» © http://war20.ru по книге «Торнадо. Армейская серия. КВ – советский тяжелый танк». При копировании статьи, пожалуйста, не забудьте поставить ссылку на страницу-первоисточник сайта «Войны XX века»).